KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 23:25 - Rubrik: Hilfswissenschaften

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 20:06 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.archiefschool.nl/

Das kommt natürlich bei der Archivschule in Marburg nicht in Betracht, hier ist man wie beim VdA, der ja eine Kooperation mit Archivalia abgelehnt hat, offiziell-verknöchert. Immerhin gibts einen instruktiven Bericht vom Kölner Hilfseinsatz:

http://www.archivschule.de/content/655.html

Das kommt natürlich bei der Archivschule in Marburg nicht in Betracht, hier ist man wie beim VdA, der ja eine Kooperation mit Archivalia abgelehnt hat, offiziell-verknöchert. Immerhin gibts einen instruktiven Bericht vom Kölner Hilfseinsatz:

http://www.archivschule.de/content/655.html

KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 19:57 - Rubrik: Kommunalarchive

published on Salon JS Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-ix.html )

Good News: Cooperation between Cologne Digital Archive (CDA) and City of Cologne (CDA, March 18th 2009 via Archivalia)

"Over the last days, we [CDA] received many enquiries concerning legal issues and the Digital Historical Archive. Even in the press and relevant news groups and mailing lists, this topic has been discussed.

Against this background, the initiators, prometheus e.V. (Cologne) in cooperation with the Department for History (Bonn), and the Cologne Historical Archive will clarify the legal situation in a cooperation contract. This will create a legal basis for the uploaders, the initiators and the CHA.

After a particular interlocution, all persons in charge agreed that this project will be continued under the supervision of the CHA and will be transformed into a 'citizen’s archive' (Buergerarchiv)."

Good News: Cooperation between Cologne Digital Archive (CDA) and City of Cologne (CDA, March 18th 2009 via Archivalia)

"Over the last days, we [CDA] received many enquiries concerning legal issues and the Digital Historical Archive. Even in the press and relevant news groups and mailing lists, this topic has been discussed.

Against this background, the initiators, prometheus e.V. (Cologne) in cooperation with the Department for History (Bonn), and the Cologne Historical Archive will clarify the legal situation in a cooperation contract. This will create a legal basis for the uploaders, the initiators and the CHA.

After a particular interlocution, all persons in charge agreed that this project will be continued under the supervision of the CHA and will be transformed into a 'citizen’s archive' (Buergerarchiv)."

Frank.Schloeffel - am Mittwoch, 18. März 2009, 19:35 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

published on Salon Jewish Studies Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/03/orphan-works-and-public-domain.html )

Peter Brantley (Executive Director for the Digital Library Federation) on The orphan monopoly:

"There are a large number of ways that books might fall into orphan status. A quick consultation of Peter Hirtle’s copyright table at Cornell Univ. allows us to see how easy this is. The impact of foreign rights is fiendishly complicated, and even the rules for U.S. publications are baroque; for older works it is a crafty rightsholder indeed who can figure out whether they might retain a claim. As Peter Hirtle observed to me in an email, 'The lengthening copyright terms and the gradual removal of formalities (especially the automatic renewal of works published since 1963) means that works that would have passed into the public domain in the past because the rights owners weren't concerned are still protected. The chances that the rights holders are either unidentifiable or not locatable also goes up.'

[...]

There are rough estimates of around 7 million digitized volumes in GBS [Google Book Search] subtracting 750,000 newly identified works gives us 6.25 million. Let’s take a guess that there are maybe 1.5 million public domain works (this is not entirely out of the blue, but informed by earlier orphan works studies and reports), leaving 4.75 million titles. That’s a lot of books – about 2/3 of the total. It might be more, it might be less; it is a big number.

[...]

A large number of these orphans are going to be truly public domain books, just like pre-1923 works. However, we may never know that they actually have public domain status due to historically incomplete record keeping, and the lack of a national rights tracking and notification infrastructure." (via Archivalia@Twitter)

Recommended:

Article "Public domain" on Wikipedia

Articles in Archivalia ref. to "Public domain" (German)

WIKIMEDIA COMMONS a database of 4,120,985 [March, 18th 2009] freely usable media files TO WHICH ANYONE CAN CONTRIBUTE!

Peter Brantley (Executive Director for the Digital Library Federation) on The orphan monopoly:

"There are a large number of ways that books might fall into orphan status. A quick consultation of Peter Hirtle’s copyright table at Cornell Univ. allows us to see how easy this is. The impact of foreign rights is fiendishly complicated, and even the rules for U.S. publications are baroque; for older works it is a crafty rightsholder indeed who can figure out whether they might retain a claim. As Peter Hirtle observed to me in an email, 'The lengthening copyright terms and the gradual removal of formalities (especially the automatic renewal of works published since 1963) means that works that would have passed into the public domain in the past because the rights owners weren't concerned are still protected. The chances that the rights holders are either unidentifiable or not locatable also goes up.'

[...]

There are rough estimates of around 7 million digitized volumes in GBS [Google Book Search] subtracting 750,000 newly identified works gives us 6.25 million. Let’s take a guess that there are maybe 1.5 million public domain works (this is not entirely out of the blue, but informed by earlier orphan works studies and reports), leaving 4.75 million titles. That’s a lot of books – about 2/3 of the total. It might be more, it might be less; it is a big number.

[...]

A large number of these orphans are going to be truly public domain books, just like pre-1923 works. However, we may never know that they actually have public domain status due to historically incomplete record keeping, and the lack of a national rights tracking and notification infrastructure." (via Archivalia@Twitter)

Recommended:

Article "Public domain" on Wikipedia

Articles in Archivalia ref. to "Public domain" (German)

WIKIMEDIA COMMONS a database of 4,120,985 [March, 18th 2009] freely usable media files TO WHICH ANYONE CAN CONTRIBUTE!

Frank.Schloeffel - am Mittwoch, 18. März 2009, 19:26 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://twitter.com/Sebastian_Post

Sebastian Post hat schlagend demonstriert, wofür Twitter gut sein kann. Statt einem mit gepflegter Langeweile erstelltem Bericht, der dann nach 1-2 Jahren im Archivar nachzulesen ist, ein offenbar mit dem Handy erstellter Live-Tweet, der die Kernaussagen der Referate zusammenfasst und hilfreich für diejenigen ist, die nicht dabei sein konnten oder wollten.

Besonders interessant:

Nun zur Novellierung des NRW Archivgesetzes: Entwurf liegt vor, d. MiPrä mit "Häckchen" versehen u. an Verbände zur Stellungnahme geleitet.

Sebastian Post hat schlagend demonstriert, wofür Twitter gut sein kann. Statt einem mit gepflegter Langeweile erstelltem Bericht, der dann nach 1-2 Jahren im Archivar nachzulesen ist, ein offenbar mit dem Handy erstellter Live-Tweet, der die Kernaussagen der Referate zusammenfasst und hilfreich für diejenigen ist, die nicht dabei sein konnten oder wollten.

Besonders interessant:

Nun zur Novellierung des NRW Archivgesetzes: Entwurf liegt vor, d. MiPrä mit "Häckchen" versehen u. an Verbände zur Stellungnahme geleitet.

KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 18:57 - Rubrik: Archivrecht

Eine gute Nachricht!

Kooperation mit der Stadt Köln

18. März 2009

In den letzten Tagen erhielten wir viele Anfragen bezüglich der rechtlichen Grundlage des digitalen Historischen Archivs. Auch in der Presse und in einschlägigen Listen wird dieses Thema bereits diskutiert.

Vor diesem Hintergrund werden die Initiatoren, prometheus e.V. (Köln) und das Institut für Geschichtswissenschaft (Bonn) mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln in Kürze die rechtliche Situation in einem Kooperationsvertrag regeln. Damit soll eine klare Rechtsgrundlage für die einstellenden Unterstützer, die Betreiber/Initiatoren und das Historische Archiv geschaffen werden.

In einem ausführlichen Gespräch, waren sich alle Verantwortlichen heute grundsätzlich darin einig, das Projekt unter der Leitung des Historischen Archivs fortzuführen und in ein zukünftiges “Bürgerarchiv” zu überführen.

http://www.historischesarchivkoeln.de

Kooperation mit der Stadt Köln

18. März 2009

In den letzten Tagen erhielten wir viele Anfragen bezüglich der rechtlichen Grundlage des digitalen Historischen Archivs. Auch in der Presse und in einschlägigen Listen wird dieses Thema bereits diskutiert.

Vor diesem Hintergrund werden die Initiatoren, prometheus e.V. (Köln) und das Institut für Geschichtswissenschaft (Bonn) mit dem Historischen Archiv der Stadt Köln in Kürze die rechtliche Situation in einem Kooperationsvertrag regeln. Damit soll eine klare Rechtsgrundlage für die einstellenden Unterstützer, die Betreiber/Initiatoren und das Historische Archiv geschaffen werden.

In einem ausführlichen Gespräch, waren sich alle Verantwortlichen heute grundsätzlich darin einig, das Projekt unter der Leitung des Historischen Archivs fortzuführen und in ein zukünftiges “Bürgerarchiv” zu überführen.

http://www.historischesarchivkoeln.de

KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 17:23 - Rubrik: Kommunalarchive

http://www.regesta-imperii.de/nachrichten/artikel/details/mediaevistische-grundlagenforschung-hilft-koelner-verluste-zu-kompensieren.html

Zusammen mit 543 Urkunden Kaiser Friedrichs III. (1440-93), die im Stadtarchiv von Köln verwahrt wurden, muß der Verlust des sogenannten Reichstsstadtprivileg Kölns vom 19. September 1475 befürchtet werden. Mit diesem erhob der Kaiser die Stadt, die sich dem Zugriff des Erzbischofs als ihres ursprünglichen Stadtherrn sukzessive entzogen hatte, aus Dankbarkeit für ihre militärische und finanzielle Unterstützung des Reichskriegs gegen den Herzog von Burgund auf ewige Zeiten zu einer Kaiser und Reich unmittelbar unterstehenden Stadt. Er verlieh ihr damit eine Rechtsqualität, mit der sich die Erzbischöfe bis zum Ende des „Alten Reiches“ um 1800 nicht abfinden mochten.

Foto-Digitalisate aller dieser Kaiserurkunden, auf denen die Publikation moderner Regesten (abstracts) fußte (erschienen 1990 bei Böhlau), wird die Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii e.V. bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz dem Kölner Stadtarchiv zur Verfügung stellen. Die Inhalte und Formen nicht nur dieser Urkunden, sondern derjenigen sämtlicher Kaiser und etlicher Päpste des Mittelalters kann jedermann im open access online recherchieren auf www.regesta-imperii.de.

Was in modernen Friedenszeiten ausgeschlossen schien, ist doch eingetreten: Die nicht selten gering geachtete historisch-philologische Grundlagenforschung ist auch unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten unersetzlich.

Besser wäre es, diese Digitalisate auch

http://www.historischesarchivkoeln.de

zur Verfügung zu stellen. Dann hätten alle etwas davon.

Zusammen mit 543 Urkunden Kaiser Friedrichs III. (1440-93), die im Stadtarchiv von Köln verwahrt wurden, muß der Verlust des sogenannten Reichstsstadtprivileg Kölns vom 19. September 1475 befürchtet werden. Mit diesem erhob der Kaiser die Stadt, die sich dem Zugriff des Erzbischofs als ihres ursprünglichen Stadtherrn sukzessive entzogen hatte, aus Dankbarkeit für ihre militärische und finanzielle Unterstützung des Reichskriegs gegen den Herzog von Burgund auf ewige Zeiten zu einer Kaiser und Reich unmittelbar unterstehenden Stadt. Er verlieh ihr damit eine Rechtsqualität, mit der sich die Erzbischöfe bis zum Ende des „Alten Reiches“ um 1800 nicht abfinden mochten.

Foto-Digitalisate aller dieser Kaiserurkunden, auf denen die Publikation moderner Regesten (abstracts) fußte (erschienen 1990 bei Böhlau), wird die Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii e.V. bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz dem Kölner Stadtarchiv zur Verfügung stellen. Die Inhalte und Formen nicht nur dieser Urkunden, sondern derjenigen sämtlicher Kaiser und etlicher Päpste des Mittelalters kann jedermann im open access online recherchieren auf www.regesta-imperii.de.

Was in modernen Friedenszeiten ausgeschlossen schien, ist doch eingetreten: Die nicht selten gering geachtete historisch-philologische Grundlagenforschung ist auch unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten unersetzlich.

Besser wäre es, diese Digitalisate auch

http://www.historischesarchivkoeln.de

zur Verfügung zu stellen. Dann hätten alle etwas davon.

KlausGraf - am Mittwoch, 18. März 2009, 17:19 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Ich erfuhr heute von der Stadt Köln, dass die Seite http://www.archiv-in-truemmern.de nicht vom Historischen Archiv der Stadt Köln autorisiert sei. Die Angabe der Archivleiterin im Impressum geschehe ohne Zustimmung der Stadt Köln und der Archivleiterin.

Weiß jemand näheres?

Der Blog war übrigens nur von 10. bis 13. März aktiv. Keine Kommentare bisher.

Weiß jemand näheres?

Der Blog war übrigens nur von 10. bis 13. März aktiv. Keine Kommentare bisher.

thomschu - am Mittwoch, 18. März 2009, 16:27 - Rubrik: Kommunalarchive

Am heutigen 18. März 2009 bloggen "computing humanists" aus der ganzen Welt über ihren Arbeitstag. So entsteht ein Gemeinschaftswerk, das Einblick in die alltäglichen Arbeitsabläufe im Bereich der EDV in den Geisteswissenschaften bieten soll.

Aus Deutschland sind, soweit ich sehe, dabei: Kai-Christian Bruhn und Patrick Sahle.

Zwei Fundstücke aus den diversen Berichten:

Cheatsheet für XML, XSLT, XPath, DTD und "Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the meta-utopia" (Cory Doctorow 2001).

In Twitter gibt's auch Beiträge unter dem Hashtag #lifeofdh.

Aus Deutschland sind, soweit ich sehe, dabei: Kai-Christian Bruhn und Patrick Sahle.

Zwei Fundstücke aus den diversen Berichten:

Cheatsheet für XML, XSLT, XPath, DTD und "Metacrap: Putting the torch to seven straw-men of the meta-utopia" (Cory Doctorow 2001).

In Twitter gibt's auch Beiträge unter dem Hashtag #lifeofdh.

Clemens Radl - am Mittwoch, 18. März 2009, 14:12 - Rubrik: Technik

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Es ware eine Schade, die Welfen Munzsammlung nach Braunschweig zu schicken. Die Sammlung muss unbedingt in Hannover bleiben.

Lili Dergaciova, Phd Student

Wissenschaftlicher Mitarbeiter,

Institut der Kultureigentum, Zentrum Archaeologie

Academie der Wissenschaften der Rep. Moldova

Str. Bd. Stefan cel Mare 1

Chisinau Rep. Moldova

Lili Dergaciova, Phd Student

Wissenschaftlicher Mitarbeiter,

Institut der Kultureigentum, Zentrum Archaeologie

Academie der Wissenschaften der Rep. Moldova

Str. Bd. Stefan cel Mare 1

Chisinau Rep. Moldova

Lili Dergaciova - am Mittwoch, 18. März 2009, 11:13 - Rubrik: Kulturgut

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Yesterday was Natasha's birthday. One of the gifts I wanted to give her was a subscription to the University of Pennsylvania library (we live right next to UPenn), so that she would have remote access to all the academic databases (the free library of Philadelphia provides remote access to some, but not all, of those databases). Natasha has long lamented her lack of access to scientific journals now that she is no longer in school. Such journals are key to both her work as a sustainable food writer. Also, it is relevant to her personal enrichment, due to her interests, and background, in biological science. Further, as a long-time graduate student myself, I remember just how useful it was to have remote access to such a treasure trove of academic work. Even now, there have been numerous times during my writing where I run up against firewalls on JSTOR. So, I figured it was time to get us access to all of this great information.

The problem is, as a I discovered, even if you are willing to spend $400 a year for access to the library as an individual, or $800 as part of a corporate account, access to many of the academic databases is still restricted. Unless you have a job with the university, or are enrolled as a student, many of the databases with the best available research are nearly impossible to access. Right now, the only way it seems that we can ever have access to many academic journals is for someone with access to illegally let us borrow their username and password. Nice.

Read more:

http://www.openleft.com/showDiary.do?diaryId=12243

The problem is, as a I discovered, even if you are willing to spend $400 a year for access to the library as an individual, or $800 as part of a corporate account, access to many of the academic databases is still restricted. Unless you have a job with the university, or are enrolled as a student, many of the databases with the best available research are nearly impossible to access. Right now, the only way it seems that we can ever have access to many academic journals is for someone with access to illegally let us borrow their username and password. Nice.

Read more:

http://www.openleft.com/showDiary.do?diaryId=12243

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 23:11 - Rubrik: English Corner

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Martin Dinges: Rezension zu: Schenk, Dietmar: Kleine Theorie des Archivs. Stuttgart 2007. In: H-Soz-u-Kult, 18.03.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-1-226

Zitat:

Abschließend geht der Autor der grundlegenden Frage nach, wofür Archive überhaupt noch notwendig seien. Nach knapper Darstellung des mit der digitalen Revolution einhergehenden Wandels stellt Schenk fest, dass sie sicher weder Archive überflüssig mache, noch die Antwort auf deren Existenzberechtigung beinhalte. Vielmehr behielten diese gerade unter den Bedingungen der digitalen Welt ihre Aufgabe, dem Verlust von Geschichte Einhalt zu gebieten und der vielerorts zu beobachtenden Wendung hin zur Geschichte Stoff und Raum zu bieten. Schenk schließt mit einigen Bemerkungen zu Ethik und Politik des Archivs.

Insgesamt hat der Autor eine intellektuell anregende tour d’horizon vorgelegt, die sehr präzise und kenntnisreich vielfältige Aspekte des Archivs analysiert und der interessierten Öffentlichkeit zur Lektüre nur sehr empfohlen werden kann. Auch für die Fachkollegen enthält sie vielfältige Anregungen zum Nachdenken, die über die Mühen der Tagesarbeit hinausweisen. Durch gute Lesbarkeit hebt sie sich außerdem von den meisten Texten des kulturwissenschaftlichen Diskurses angenehm ab.

Zitat:

Abschließend geht der Autor der grundlegenden Frage nach, wofür Archive überhaupt noch notwendig seien. Nach knapper Darstellung des mit der digitalen Revolution einhergehenden Wandels stellt Schenk fest, dass sie sicher weder Archive überflüssig mache, noch die Antwort auf deren Existenzberechtigung beinhalte. Vielmehr behielten diese gerade unter den Bedingungen der digitalen Welt ihre Aufgabe, dem Verlust von Geschichte Einhalt zu gebieten und der vielerorts zu beobachtenden Wendung hin zur Geschichte Stoff und Raum zu bieten. Schenk schließt mit einigen Bemerkungen zu Ethik und Politik des Archivs.

Insgesamt hat der Autor eine intellektuell anregende tour d’horizon vorgelegt, die sehr präzise und kenntnisreich vielfältige Aspekte des Archivs analysiert und der interessierten Öffentlichkeit zur Lektüre nur sehr empfohlen werden kann. Auch für die Fachkollegen enthält sie vielfältige Anregungen zum Nachdenken, die über die Mühen der Tagesarbeit hinausweisen. Durch gute Lesbarkeit hebt sie sich außerdem von den meisten Texten des kulturwissenschaftlichen Diskurses angenehm ab.

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 22:50 - Rubrik: Wahrnehmung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://seekingmichigan.org/

Ein attraktives neues Angebot von Staatsarchiv und Staatsbibliothek in Michigan. Netter Viewer, feste kurze URL, aber leider keine Downloadmöglichkeit bei Mehrseitendokumenten. Bei den frühen Fotografien wird die Möglichkeit zum Abspeichern der Bilder sogar unterdrückt.

Ein attraktives neues Angebot von Staatsarchiv und Staatsbibliothek in Michigan. Netter Viewer, feste kurze URL, aber leider keine Downloadmöglichkeit bei Mehrseitendokumenten. Bei den frühen Fotografien wird die Möglichkeit zum Abspeichern der Bilder sogar unterdrückt.

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 21:04 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Summary VI at Salon Jewish Studies Blog ( http://board-js.blogspot.com/2009/03/summary-cologne-archives-collapse-viii.html )

Cologne Historical Archive's head getting criticism concering copyright statement (Koeln.de March 16th 2009 via Archivalia)

Director of the Cologne Historical Archive is now getting criticism concerning the copyright statement.

Since March 7th, the initiative “Digital Historical Archive Cologne” offers the opportunity to upload copies of the material from the collapsed archive. This way, scientist can help to restore the documents.

Bettina Schmidt-Czaia (director of the CHA), she of all people criticized this ambitious project pointing out copyright issues and ensures indignations.

„Many scientists, that received ordered copies of our material in former times, are now putting them online to provied an access“, said Schmidt-Czaia to Cologne Courier. This might break „copyright-laws“ of the documents. „It would be better, if these copies would be handed to us“, she urged the scientists.

On the internet, this announcement created hard criticism. In the forum „Archivalia“ (among others), is pointed out that there do not exist copyrights for documents whose authors died over 70 years ago. Most of the documents are free to common (common free) and can be handed to others/third.

“Reconsider donation cooperativeness“

The fact that the head of the archive holds on to bureaucratical issues like copyright in this crisis caused a lot of unpleasure. Especially, when one relies on the help of active citizens to rescue the documents. At this moment, it is important not to exclude the scientists but to use their interest to reproduce as many documents as possible, as well as to receive financial support. In the forum as in the service Twitter already appeared a call to reconsider donation cooperativeness towards the archive.

User unfriendly charges in the former CHA are also criticized, taking a digital picture of a document with own camera cost 2 Euros each. The users of the archive state that these fees could be the reason why so less digitized copies were made over the last years.

Comment by Klaus Graf (Archivalia): Let us hope the CHA recognizes that Digital Historical Archive is a support and that a great offer to become a „Bürgerarchiv“ (citizen archive) is given. Hopefully the responsible body (Unterhaltsträger), the City of Cologne will understand that the standing on these fees to collect some little money is absurd in this situation, relying on civic support.

Cultural possessions are common properties, they belong to all of us. We must rap our politicians on the knuckles, when their administration trends towards removing this policy.

A more detailed position of mine towards this issue can be read in the article “Cultural possessions must be free to access” (Kulturgut muß frei sein) in the “Kunstchronik”: http://archiv.twoday.net/stories/5254099/

News on the Cologne Historical Archive by Sebastian Post@Twitter from the 61. Westfaelische Archivtag (March 17th-18th 2009 in Detmold) via Archivalia

1. Archival material & finding aids

Many backup films were recovered.

The Cologne Historical Archive (CHA) queries the German government refering to the archival material backups which are stored in the Barbarastollen. The Barbarastollen is the so called "Memory of German culture". Here, 825 Mio images on microfilms are kept save.

The finding aids of the CHA are completely rescued.

2. Statement on access to digitized documents from the CHA

The CHA do not dislike! the access to uploaded digitized material from the Cologne archives collections via internet, but the CHA has to agree upon every initiative. (see also:

3. Needs and hopes

Manpower and support will be needed for a long time. For sure is: The memory of the city is not lost. We are working on the rescue!

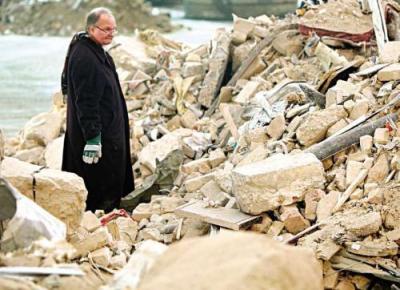

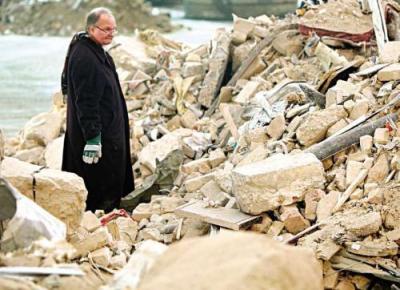

Pictures from the Erstversorgungszentrum (EVZ), showing the divisiveness of rubble and archival material (press service city of Cologne March 16th 2009 via Archivalia)

Cologne Historical Archive's head getting criticism concering copyright statement (Koeln.de March 16th 2009 via Archivalia)

Director of the Cologne Historical Archive is now getting criticism concerning the copyright statement.

Since March 7th, the initiative “Digital Historical Archive Cologne” offers the opportunity to upload copies of the material from the collapsed archive. This way, scientist can help to restore the documents.

Bettina Schmidt-Czaia (director of the CHA), she of all people criticized this ambitious project pointing out copyright issues and ensures indignations.

„Many scientists, that received ordered copies of our material in former times, are now putting them online to provied an access“, said Schmidt-Czaia to Cologne Courier. This might break „copyright-laws“ of the documents. „It would be better, if these copies would be handed to us“, she urged the scientists.

On the internet, this announcement created hard criticism. In the forum „Archivalia“ (among others), is pointed out that there do not exist copyrights for documents whose authors died over 70 years ago. Most of the documents are free to common (common free) and can be handed to others/third.

“Reconsider donation cooperativeness“

The fact that the head of the archive holds on to bureaucratical issues like copyright in this crisis caused a lot of unpleasure. Especially, when one relies on the help of active citizens to rescue the documents. At this moment, it is important not to exclude the scientists but to use their interest to reproduce as many documents as possible, as well as to receive financial support. In the forum as in the service Twitter already appeared a call to reconsider donation cooperativeness towards the archive.

User unfriendly charges in the former CHA are also criticized, taking a digital picture of a document with own camera cost 2 Euros each. The users of the archive state that these fees could be the reason why so less digitized copies were made over the last years.

Comment by Klaus Graf (Archivalia): Let us hope the CHA recognizes that Digital Historical Archive is a support and that a great offer to become a „Bürgerarchiv“ (citizen archive) is given. Hopefully the responsible body (Unterhaltsträger), the City of Cologne will understand that the standing on these fees to collect some little money is absurd in this situation, relying on civic support.

Cultural possessions are common properties, they belong to all of us. We must rap our politicians on the knuckles, when their administration trends towards removing this policy.

A more detailed position of mine towards this issue can be read in the article “Cultural possessions must be free to access” (Kulturgut muß frei sein) in the “Kunstchronik”: http://archiv.twoday.net/stories/5254099/

News on the Cologne Historical Archive by Sebastian Post@Twitter from the 61. Westfaelische Archivtag (March 17th-18th 2009 in Detmold) via Archivalia

1. Archival material & finding aids

Many backup films were recovered.

The Cologne Historical Archive (CHA) queries the German government refering to the archival material backups which are stored in the Barbarastollen. The Barbarastollen is the so called "Memory of German culture". Here, 825 Mio images on microfilms are kept save.

The finding aids of the CHA are completely rescued.

2. Statement on access to digitized documents from the CHA

The CHA do not dislike! the access to uploaded digitized material from the Cologne archives collections via internet, but the CHA has to agree upon every initiative. (see also:

3. Needs and hopes

Manpower and support will be needed for a long time. For sure is: The memory of the city is not lost. We are working on the rescue!

Pictures from the Erstversorgungszentrum (EVZ), showing the divisiveness of rubble and archival material (press service city of Cologne March 16th 2009 via Archivalia)

Frank.Schloeffel - am Dienstag, 17. März 2009, 20:49 - Rubrik: English Corner

Zu der Directmedia-CD "Deutsche Märchen und Sagen" wurde im November 2008 ein Wikipedia-Artikel angelegt, der sich nun den üblichen ignoranten Löschantrag einfing.

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_M%C3%A4rchen_und_Sagen

Da meine Rezension in der FABULA 45 (2004), S. 376-378 nicht kostenfrei online verfügbar war, dokumentiere ich sie im folgenden.

Deutsche Märchen und Sagen. ed. Hans-Jörg U t h e r (Digitale Bibliothek 80). Berlin: Directmedia Publishing GmbH 2002 (CD-ROM mit ca 37 000 S.).

Ein digitaler Meilenstein der Erzählforschung! Nunmehr können 48 teilweise mehrbändige Sammlungen von Märchen und Sagen vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts mit etwa 24 000 Texten im Volltext durchsucht werden. Damit liegt zu einem Preis, den sich jeder Interessierte leisten kann, ein umfangreiches maschinenlesbares Korpus vor, das dank Angabe der originalen

Paginierung und wortgetreuer Wiedergabe der Vorlagen voll zitierfähig ist (wenngleich man sich dazu mit der Seitenumbruchfunktion vertraut machen und vorgeschaltete römische Zählungen ‚erraten‘ muß). Die bewährte

und einfach zu bedienende Suchoberfläche der Digitalen Bibliothek ermöglicht differenzierte Abfragen. Uthers allgemeine Einführung, die biographischen Hinweise zu den Sammlern und die abschließende Bibliographie von mehr als 20 000 Titeln sind wissenschaftlich solides Beiwerk.

Was die Auswahl der digitalisierten Werke betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß aus der Zeit vor den paradigmatischen Sammlungen der Brüder Grimm wertvolle Quellenschriften für jenen historischen Prozeß präsentiert werden, aus dem die Gattungen ‚Märchen‘ und ‚Sage‘ der sogenannten ‚Volksliteratur‘

hervorgingen. Für die Volksmärchen des Musäus (1782/86) wurde der Wortlaut der Artemis-Ausgabe von 1976 zugrundegelegt, für Benedikte Nauberts Volksmärchen (1789/92) ein Druck von 1840. In der Originalausgabe ist dankenswerterweise die erste monographische deutsche Sagensammlung von Nachtigal (1800) greifbar, desgleichen die Bücher von Büsching (1812) und Gottschalck (1814). Von den Grimmschen Märchen wurde sowohl die Erstausgabe von 1812/15 als auch die Artemis-Ausgabe von 1977 erfaßt, während bei den Sagen ausschließlich der Text der Artemis-Ausgabe von 1965 geboten wird. Der Winkler-Verlag mit seiner Artemis-Reihe lieferte auch die Märchen Bechsteins,

während als Grundlage für das Sagenbuch (1853) eine Vorlage von 1930 diente.

Mehr oder minder seltene allgemeine Märchensammlungen wurden aufgenommen von A. L. Grimm (1809 und 1837), Löhr (ca 1819/20), Karoline Stahl [S. 377] (1821), Lehnert (1829), Wolf (1851) und Pröhle (1853 und 1854). Bei den Sagensammlungen

wurde offenkundig Wert darauf gelegt, das Gebiet der heutigen

Bundesrepublik abzudecken, wobei natürlich vor allem die großen Sammlungen Grässes für Preußen und Sachsen (1868/71 und 1874) unverzichtbar waren.

Ausgeklammert wurden – ohne Begründung – das Elsaß, die Schweiz und Österreich. Den Südwesten müssen die zwei badischen Sammlungen Baaders (1851 und 1859) sowie Birlinger/Buck (1861/62) vertreten, Bayern ist nur durch Schöppner (1852/1853) sowie für die Oberpfalz Schönwerth (1857/59) repräsentiert.

Für Hessen (allerdings nur Kurhessen!) steht Lynckers Sammlung

(1854). Das Rheinland erscheint – abgesehen von den preußischen Sagen Grässes – nur mit einer wenig prominenten Kompilation Pröhles (1886), der offenbar als zweimaliger Herausgeber (1856 und 1886) von Harzsagen – im Vorwort wird exemplarisch an ihnen die Quellengeschichte von Sagensammlungen aufgezeigt

– das Wohlwollen des Herausgebers genoß. Für Nord- und Mitteldeutschland sind die frühen Sammlungen von Temme (Altmark 1839, Pommern 1840), Müllenhoff (Schleswig-Holstein 1845) sowie von Kuhn und Schwartz (1843, 1848 und 1859) zu nennen, gefolgt in der zweiten Jahrhunderthälfte

von Schambach 1855 und Bartsch (Mecklenburg 1879/80). Berücksichtigt wurde darüber hinaus Strackerjan für Oldenburg (1909).

Komplettiert wird der Inhalt durch regionale Märchensammlungen sowie Sammlungen, die mehrere Volkserzählungsgattungen im Titel führen: Sommers Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen (1846), die schwäbischen Märchen Meiers (1852), Märchen und Sagen der Brüder Colshorn aus Hannover (1854), Jahns Märchen bzw. Schwänke aus Pommern und Rügen

(1890 und 1891) sowie als jüngstes Werk Spiegels bayerische Märchen von 1914. Eine eigene Erwähnung verdient die Sammlung des meist nur als Humoristen bekannten Wilhelm Busch Ut ôler Welt (München 1910). Nicht so recht zu den beiden im Titel der CD genannten Gattungen passen die Werke von Ludwig

Aurbacher, Büchlein für die Jugend (1834), Ein Volksbüchlein (1827/29). Sie sind als literarische Rezeption von Volksliteratur einzustufen.

Die Auswahlkriterien werden in der – für ein breites Publikum recht trocken geratenen – Einführung Uthers nicht erläutert. Warum fehlt Panzer für Bayern? Vermißt werden im heutigen Baden-Württemberg Ernst Meiers württembergische

Sagen und Birlingers jüngere Sammlung Aus Schwaben. Wieso wurden Wolfs und Bechsteins weitere Sagenausgaben nicht berücksichtigt?

Im wissenschaftlichen Apparat begegnen gelegentlich Nachlässigkeiten und vermeidbare Lücken. Zu Gottschalck wird das Todesjahr nicht angegeben: Er wurde (s. Wellner, A.: Kaspar Friedrich Gottschalck, der Verfasser des ersten

Harzreise-Führers. In: Harz-Zeitschrift 46/47 [1994/95] 91–105) am 15. Juni 1772 in Sondershausen geboren und starb am 17. Juni 1854 in Dresden. Als seine Sagensammlung erschien, war er Assistenzrat des Herzogtums Anhalt-Berneburg in Ballenstedt. Wesentlich weniger einfach spürt man die Lebensdaten von Bernhard Baader auf, die der Herausgeber ebenfalls nicht kennt. Der Geheime Finanzrat Bernhard Baader, teilte mir das Generallandesarchiv Karls[S. 378]ruhe freundlicherweise mit, „wurde am 30. 4. 1790 in Mannheim geboren und

verstarb am 6. 1. 1859 in Karlsruhe. Seine Personalunterlagen befinden sich im GLA unter den Signaturen 76/190 und 232/159, 160“. Ein paar Angaben zu ihm findet man in der Biographie seiner ebenfalls sagensammelnden Ehefrau Amalie (In: Badische Biographien. Bd. 3, Karlsruhe 1881, 8 f.). Zu Bechstein

hätte man die Angabe weiterer maßgeblicher Literatur erwartet, insbesondere der Arbeiten von S. Schmidt-Knaebel (siehe nun ead.: Ludwig Bechstein als Märchenautor. In: LiLi 37,130 [2003] 137–160).

Mit der riesigen Bibliographie, die viel Wertvolles neben Kraut und Rüben bringt, wird man nicht so recht glücklich, denn auf vielen Feldern der Erzählforschung sind grundlegende Studien nicht genannt. Eine kritische Durchsicht der Materialmasse hätte Doppelungen wie Denecke/Deneke oder Peuckert/Peukert

vermieden. Die Suchfunktion wirft nicht weniger als 24 maschinenschriftliche Magisterarbeiten aus. Es darf der dringende Wunsch geäußert werden, solche Arbeiten – wenn irgend möglich – nur mit einer Standortangabe zu zitieren.

Aber das sind alles läßliche Sünden. Erzählforscher werden an den bequem zu durchpflügenden Datenmassen der vorliegenden kleinen Silberscheibe ihre helle Freude haben.

Winningen/Mosel Klaus Graf

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_M%C3%A4rchen_und_Sagen

Da meine Rezension in der FABULA 45 (2004), S. 376-378 nicht kostenfrei online verfügbar war, dokumentiere ich sie im folgenden.

Deutsche Märchen und Sagen. ed. Hans-Jörg U t h e r (Digitale Bibliothek 80). Berlin: Directmedia Publishing GmbH 2002 (CD-ROM mit ca 37 000 S.).

Ein digitaler Meilenstein der Erzählforschung! Nunmehr können 48 teilweise mehrbändige Sammlungen von Märchen und Sagen vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts mit etwa 24 000 Texten im Volltext durchsucht werden. Damit liegt zu einem Preis, den sich jeder Interessierte leisten kann, ein umfangreiches maschinenlesbares Korpus vor, das dank Angabe der originalen

Paginierung und wortgetreuer Wiedergabe der Vorlagen voll zitierfähig ist (wenngleich man sich dazu mit der Seitenumbruchfunktion vertraut machen und vorgeschaltete römische Zählungen ‚erraten‘ muß). Die bewährte

und einfach zu bedienende Suchoberfläche der Digitalen Bibliothek ermöglicht differenzierte Abfragen. Uthers allgemeine Einführung, die biographischen Hinweise zu den Sammlern und die abschließende Bibliographie von mehr als 20 000 Titeln sind wissenschaftlich solides Beiwerk.

Was die Auswahl der digitalisierten Werke betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß aus der Zeit vor den paradigmatischen Sammlungen der Brüder Grimm wertvolle Quellenschriften für jenen historischen Prozeß präsentiert werden, aus dem die Gattungen ‚Märchen‘ und ‚Sage‘ der sogenannten ‚Volksliteratur‘

hervorgingen. Für die Volksmärchen des Musäus (1782/86) wurde der Wortlaut der Artemis-Ausgabe von 1976 zugrundegelegt, für Benedikte Nauberts Volksmärchen (1789/92) ein Druck von 1840. In der Originalausgabe ist dankenswerterweise die erste monographische deutsche Sagensammlung von Nachtigal (1800) greifbar, desgleichen die Bücher von Büsching (1812) und Gottschalck (1814). Von den Grimmschen Märchen wurde sowohl die Erstausgabe von 1812/15 als auch die Artemis-Ausgabe von 1977 erfaßt, während bei den Sagen ausschließlich der Text der Artemis-Ausgabe von 1965 geboten wird. Der Winkler-Verlag mit seiner Artemis-Reihe lieferte auch die Märchen Bechsteins,

während als Grundlage für das Sagenbuch (1853) eine Vorlage von 1930 diente.

Mehr oder minder seltene allgemeine Märchensammlungen wurden aufgenommen von A. L. Grimm (1809 und 1837), Löhr (ca 1819/20), Karoline Stahl [S. 377] (1821), Lehnert (1829), Wolf (1851) und Pröhle (1853 und 1854). Bei den Sagensammlungen

wurde offenkundig Wert darauf gelegt, das Gebiet der heutigen

Bundesrepublik abzudecken, wobei natürlich vor allem die großen Sammlungen Grässes für Preußen und Sachsen (1868/71 und 1874) unverzichtbar waren.

Ausgeklammert wurden – ohne Begründung – das Elsaß, die Schweiz und Österreich. Den Südwesten müssen die zwei badischen Sammlungen Baaders (1851 und 1859) sowie Birlinger/Buck (1861/62) vertreten, Bayern ist nur durch Schöppner (1852/1853) sowie für die Oberpfalz Schönwerth (1857/59) repräsentiert.

Für Hessen (allerdings nur Kurhessen!) steht Lynckers Sammlung

(1854). Das Rheinland erscheint – abgesehen von den preußischen Sagen Grässes – nur mit einer wenig prominenten Kompilation Pröhles (1886), der offenbar als zweimaliger Herausgeber (1856 und 1886) von Harzsagen – im Vorwort wird exemplarisch an ihnen die Quellengeschichte von Sagensammlungen aufgezeigt

– das Wohlwollen des Herausgebers genoß. Für Nord- und Mitteldeutschland sind die frühen Sammlungen von Temme (Altmark 1839, Pommern 1840), Müllenhoff (Schleswig-Holstein 1845) sowie von Kuhn und Schwartz (1843, 1848 und 1859) zu nennen, gefolgt in der zweiten Jahrhunderthälfte

von Schambach 1855 und Bartsch (Mecklenburg 1879/80). Berücksichtigt wurde darüber hinaus Strackerjan für Oldenburg (1909).

Komplettiert wird der Inhalt durch regionale Märchensammlungen sowie Sammlungen, die mehrere Volkserzählungsgattungen im Titel führen: Sommers Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen (1846), die schwäbischen Märchen Meiers (1852), Märchen und Sagen der Brüder Colshorn aus Hannover (1854), Jahns Märchen bzw. Schwänke aus Pommern und Rügen

(1890 und 1891) sowie als jüngstes Werk Spiegels bayerische Märchen von 1914. Eine eigene Erwähnung verdient die Sammlung des meist nur als Humoristen bekannten Wilhelm Busch Ut ôler Welt (München 1910). Nicht so recht zu den beiden im Titel der CD genannten Gattungen passen die Werke von Ludwig

Aurbacher, Büchlein für die Jugend (1834), Ein Volksbüchlein (1827/29). Sie sind als literarische Rezeption von Volksliteratur einzustufen.

Die Auswahlkriterien werden in der – für ein breites Publikum recht trocken geratenen – Einführung Uthers nicht erläutert. Warum fehlt Panzer für Bayern? Vermißt werden im heutigen Baden-Württemberg Ernst Meiers württembergische

Sagen und Birlingers jüngere Sammlung Aus Schwaben. Wieso wurden Wolfs und Bechsteins weitere Sagenausgaben nicht berücksichtigt?

Im wissenschaftlichen Apparat begegnen gelegentlich Nachlässigkeiten und vermeidbare Lücken. Zu Gottschalck wird das Todesjahr nicht angegeben: Er wurde (s. Wellner, A.: Kaspar Friedrich Gottschalck, der Verfasser des ersten

Harzreise-Führers. In: Harz-Zeitschrift 46/47 [1994/95] 91–105) am 15. Juni 1772 in Sondershausen geboren und starb am 17. Juni 1854 in Dresden. Als seine Sagensammlung erschien, war er Assistenzrat des Herzogtums Anhalt-Berneburg in Ballenstedt. Wesentlich weniger einfach spürt man die Lebensdaten von Bernhard Baader auf, die der Herausgeber ebenfalls nicht kennt. Der Geheime Finanzrat Bernhard Baader, teilte mir das Generallandesarchiv Karls[S. 378]ruhe freundlicherweise mit, „wurde am 30. 4. 1790 in Mannheim geboren und

verstarb am 6. 1. 1859 in Karlsruhe. Seine Personalunterlagen befinden sich im GLA unter den Signaturen 76/190 und 232/159, 160“. Ein paar Angaben zu ihm findet man in der Biographie seiner ebenfalls sagensammelnden Ehefrau Amalie (In: Badische Biographien. Bd. 3, Karlsruhe 1881, 8 f.). Zu Bechstein

hätte man die Angabe weiterer maßgeblicher Literatur erwartet, insbesondere der Arbeiten von S. Schmidt-Knaebel (siehe nun ead.: Ludwig Bechstein als Märchenautor. In: LiLi 37,130 [2003] 137–160).

Mit der riesigen Bibliographie, die viel Wertvolles neben Kraut und Rüben bringt, wird man nicht so recht glücklich, denn auf vielen Feldern der Erzählforschung sind grundlegende Studien nicht genannt. Eine kritische Durchsicht der Materialmasse hätte Doppelungen wie Denecke/Deneke oder Peuckert/Peukert

vermieden. Die Suchfunktion wirft nicht weniger als 24 maschinenschriftliche Magisterarbeiten aus. Es darf der dringende Wunsch geäußert werden, solche Arbeiten – wenn irgend möglich – nur mit einer Standortangabe zu zitieren.

Aber das sind alles läßliche Sünden. Erzählforscher werden an den bequem zu durchpflügenden Datenmassen der vorliegenden kleinen Silberscheibe ihre helle Freude haben.

Winningen/Mosel Klaus Graf

http://www.stadt-koeln.de/1/presseservice/mitteilungen/2009/03078/

Die Bilder zeigen die Trennung von Dokumenten und Schutt des Archivs

Ab sofort stehen auf unseren Seiten Fotos von der Arbeit im „Erstversorgungszentrum" für die geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv der Stadt Köln zum Download bereit. Sie zeigen die Archivare, Restaurateure und ehrenamtlichen Helfer bei der Trennung von Dokumenten und Schutt. Fotografen des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln haben die Bilder aufgenommen. Aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Aufnahmen von Dritten im „Erstversorgungszentrum" nicht zugelassen.

Die Fotos stehen kostenlos für die aktuelle Berichterstattung zur Verfügung. Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung die Herkunft der Aufnahmen an. CDs mit bewegten Bildern können Sie unter der Telefonnummer 0221 / 221-25787 anfordern.

Kommentar: Leider stehen diese Fotos nicht unter freier Lizenz zur Verfügung, sind also z.B. für Wikinews oder Wikipedia ungeeignet.

Die Bilder zeigen die Trennung von Dokumenten und Schutt des Archivs

Ab sofort stehen auf unseren Seiten Fotos von der Arbeit im „Erstversorgungszentrum" für die geborgenen Dokumente aus dem eingestürzten Historischen Archiv der Stadt Köln zum Download bereit. Sie zeigen die Archivare, Restaurateure und ehrenamtlichen Helfer bei der Trennung von Dokumenten und Schutt. Fotografen des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln haben die Bilder aufgenommen. Aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Aufnahmen von Dritten im „Erstversorgungszentrum" nicht zugelassen.

Die Fotos stehen kostenlos für die aktuelle Berichterstattung zur Verfügung. Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung die Herkunft der Aufnahmen an. CDs mit bewegten Bildern können Sie unter der Telefonnummer 0221 / 221-25787 anfordern.

Kommentar: Leider stehen diese Fotos nicht unter freier Lizenz zur Verfügung, sind also z.B. für Wikinews oder Wikipedia ungeeignet.

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 19:36 - Rubrik: Kommunalarchive

http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/228/461849/text/

Die SZ sprach mit dem Bochumer Doktoranden Alexander Berner, der über Kölner Kreuzfahrer promovieren wollte und sich nun ein neues Thema suchen muss.

Die SZ sprach mit dem Bochumer Doktoranden Alexander Berner, der über Kölner Kreuzfahrer promovieren wollte und sich nun ein neues Thema suchen muss.

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 19:08 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://twitter.com/Sebastian_Post

Super! Vielen Dank! Auszüge zum Stadtarchiv Köln:

Viele Schutzfilme konnten geborgen werden: Kontakt bzgl. Barbarastollen m. Bund besteht dennoch. Problem: Filme teilweise älter.

Findmittel komplett erhalten. Sammlung v. Digitalisaten im Netz steht man nicht! ablehnend gegenüber. Jedoch nach Absprache m. Archiv!

Arbeitskraft bzw. Hilfe wird noch lange benötigt werden. Klar ist: Das Gedächtnis der Stadt ist nicht verloren. Wir arbeiten an der Rettung!

Zum Archivtag:

http://www.ad-hoc-news.de/archivare-beschaeftigen-sich-mit-koelner--/de/Politik/20112346

Super! Vielen Dank! Auszüge zum Stadtarchiv Köln:

Viele Schutzfilme konnten geborgen werden: Kontakt bzgl. Barbarastollen m. Bund besteht dennoch. Problem: Filme teilweise älter.

Findmittel komplett erhalten. Sammlung v. Digitalisaten im Netz steht man nicht! ablehnend gegenüber. Jedoch nach Absprache m. Archiv!

Arbeitskraft bzw. Hilfe wird noch lange benötigt werden. Klar ist: Das Gedächtnis der Stadt ist nicht verloren. Wir arbeiten an der Rettung!

Zum Archivtag:

http://www.ad-hoc-news.de/archivare-beschaeftigen-sich-mit-koelner--/de/Politik/20112346

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 18:31 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.sehepunkte.de/2009/03/14673.html

Das besprochene Buch gibts auch online, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4939325/

Das besprochene Buch gibts auch online, siehe

http://archiv.twoday.net/stories/4939325/

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:50 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

die DFG fördert seit 2007 die Retrokonversion archivischer Findmittel. Die Fördermittel werden unabhängig von der Größe der Bestände – sie können 1000 oder 100.000 Verzeichnungseinheiten umfassen – und der Archivsparte bewilligt. Wichtig ist lediglich, dass sich Ihr Archiv in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft befindet. Darüber hinaus dürfen die Bestände, für deren Findmittel sie Fördergelder beantragen wollen, keinen Schutz- bzw. Sperrfristen oder anderen Einschränkungen unterliegen.

Für die nächste Antragsphase 2/2009 (Antragstermin Mai/Juni 2009) sowie die darauf folgenden ist das Budget noch nicht erschöpft.

Sollten Sie Interesse an der Retrokonversion Ihrer Findmittel haben, wenden Sie sich gerne an die Koordinierungsstelle Retrokonversion an der Archivschule Marburg (http://www.archivschule.de/content/456.html).

Ansprechpartner:

Ulrike Vogel

Tel.: 06421/16971-37

Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de

Jan Jäckel

Tel.: 06421/16971-94

Mail: Jan.Jaeckel@staff.uni-marburg.de

Mit besten Grüßen

Ulrike Vogel

Leitung Koordinierungsstelle Retrokonversion

Bismarckstraße 32

35037 Marburg

Tel.: 06421/16971-37

Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de

Für die nächste Antragsphase 2/2009 (Antragstermin Mai/Juni 2009) sowie die darauf folgenden ist das Budget noch nicht erschöpft.

Sollten Sie Interesse an der Retrokonversion Ihrer Findmittel haben, wenden Sie sich gerne an die Koordinierungsstelle Retrokonversion an der Archivschule Marburg (http://www.archivschule.de/content/456.html).

Ansprechpartner:

Ulrike Vogel

Tel.: 06421/16971-37

Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de

Jan Jäckel

Tel.: 06421/16971-94

Mail: Jan.Jaeckel@staff.uni-marburg.de

Mit besten Grüßen

Ulrike Vogel

Leitung Koordinierungsstelle Retrokonversion

Bismarckstraße 32

35037 Marburg

Tel.: 06421/16971-37

Mail: Ulrike.Vogel@staff.uni-marburg.de

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:36 - Rubrik: Erschließung

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

Zitat aus meinem Aufsatz "Kulturgut muß frei" sein (Kunstchronik 2007):

Wird die Vermarktung zur tragenden Einnahmequelle, so sind insbesondere die steuerlichen Privilegien der Kulturinstitutionen bedroht. Zudem ist völlig zweifelhaft, ob die ökonomischen Blütenträume in Erfüllung gehen werden. Gerade bei kleineren Häusern besteht das Risiko, dass die erhofften Einnahmen ausbleiben, durch ein rigides Rechte-Management aber kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wird, indem wichtige Partner der Öffentlichkeitsarbeit verprellt werden.

http://archiv.twoday.net/stories/5254099/

Wird die Vermarktung zur tragenden Einnahmequelle, so sind insbesondere die steuerlichen Privilegien der Kulturinstitutionen bedroht. Zudem ist völlig zweifelhaft, ob die ökonomischen Blütenträume in Erfüllung gehen werden. Gerade bei kleineren Häusern besteht das Risiko, dass die erhofften Einnahmen ausbleiben, durch ein rigides Rechte-Management aber kulturpolitisches Porzellan zerschlagen wird, indem wichtige Partner der Öffentlichkeitsarbeit verprellt werden.

http://archiv.twoday.net/stories/5254099/

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:32 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

32 Kommentare zu

http://archiv.twoday.net/stories/5583394/

sind, wenn ich mich nicht täusche, Rekord in diesem Weblog. Die Presse hat nun auch die unglückliche Äußerung aufgegriffen.

http://www.koeln.de/koeln/stadtarchivchefin_wegen_urheberrechtsaeusserung_in_der_kritik_141916.html

Stadtarchiv-Chefin wegen Urheberrechts-Äußerung in der Kritik

Die Initiative "Digitales Historisches Archiv Köln" bietet seit dem 7.März Wissenschaftlern die Möglichkeit, Reproduktionen der Archivalien aus dem eingestürzten Stadtarchiv online zu stellen, um so die Restaurierung der Dokumente zu unterstützen. Ausgerechnet die Leiterin des Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, kritisiert nun mit Hinweis auf mögliche Urheberrechtsverletzungen das ambitionierte Projekt und sorgt damit für Empörung.

"Viele Wissenschaftler, denen wir auf Anfrage mal Kopien unserer Archivalien zugesandt haben, stellen diese Kopien ins Internet, um sie nach der Katastrophe anderen zugänglich zu machen", sagte Schmidt-Czaia dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dies verletze jedoch die "Copyright-Rechte" der Dokumente. "Besser wäre es, uns diese Kopien zur Verfügung zu stellen", forderte sie die Wissenschaftler auf.

Im Internet stieß die Aussage auf heftige Kritik. So wird im Forum Archivalia unter anderem darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht eines Dokuments 70 Jahre nach dem Tod des Autors verfällt; die meisten der Archivalien sind somit gemeinfrei und dürfen weitergegeben werden.

"Spendenbereitschaft überdenken"

Besonderen Unmut erregt dort die Tatsache, dass sich die Leitung des Stadtarchivs in einer solchen Situation, in der sie auf die Hilfe engagierter Mitbürger angewiesen ist um die Dokumente zu retten, übertrieben bürokratisch an Dinge wie das Urheberrecht klammert. Gerade jetzt sei es wichtig, die Wissenschaftler nicht vor den Kopf zu stoßen sondern das derzeitige Interesse zu nutzen, um möglichst viele Reproduktionen der Dokumente sowie finanzielle Unterstützung zu erhalten. Sowohl im Forum als auch über den Dienst Twitter wurde sogar bereits dazu aufgerufen, seine Spendenbereitschaft gegenüber dem Archiv zu überdenken.

Bemängelt wird dort auch die benutzerunfreundliche Gebührenordnung des ehemaligen Stadtarchivs, welche eine Gebühr von je 2 Euro für ein Digitalfoto eines der Dokumente erhob, auch wenn man eine eigene Kamera mitbrachte. Diese strikte Ordnung könnte, nach Meinung der User, verhindert haben, dass mehr Archivalien digitalisiert wurden.

Kommentar: Bleibt zu hoffen, dass das Stadtarchiv erkennt, dass das Digitale Historische Archiv eine Unterstützung des Stadtarchivs und eine großartige Chance darstellt, zum "Bürgerarchiv" zu werden. Und dass es gelingt, auch den Unterhaltsträger, die Stadt Köln, zu überzeugen, dass der fiskalische Anspruch auf ein paar Kröten in einer Situation absurd ist, wenn man auf das bürgerschaftliche Engament für das Stadtarchiv vital angewiesen ist. Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut, es gehört uns allen. Und wir müssen den Volksvertretern auf die Finger klopfen, wenn die von ihnen kontrollierte Verwaltung geneigt ist, diesen Grundsatz kurzsichtig über Bord zu werfen.

Ausführlicher begründet habe ich meine Position in dem Beitrag "Kulturgut muß frei sein" in der "Kunstchronik", der in diesem Weblog nachlesbar ist:

http://archiv.twoday.net/stories/5254099/

http://archiv.twoday.net/stories/5583394/

sind, wenn ich mich nicht täusche, Rekord in diesem Weblog. Die Presse hat nun auch die unglückliche Äußerung aufgegriffen.

http://www.koeln.de/koeln/stadtarchivchefin_wegen_urheberrechtsaeusserung_in_der_kritik_141916.html

Stadtarchiv-Chefin wegen Urheberrechts-Äußerung in der Kritik

Die Initiative "Digitales Historisches Archiv Köln" bietet seit dem 7.März Wissenschaftlern die Möglichkeit, Reproduktionen der Archivalien aus dem eingestürzten Stadtarchiv online zu stellen, um so die Restaurierung der Dokumente zu unterstützen. Ausgerechnet die Leiterin des Stadtarchivs, Bettina Schmidt-Czaia, kritisiert nun mit Hinweis auf mögliche Urheberrechtsverletzungen das ambitionierte Projekt und sorgt damit für Empörung.

"Viele Wissenschaftler, denen wir auf Anfrage mal Kopien unserer Archivalien zugesandt haben, stellen diese Kopien ins Internet, um sie nach der Katastrophe anderen zugänglich zu machen", sagte Schmidt-Czaia dem Kölner Stadt-Anzeiger. Dies verletze jedoch die "Copyright-Rechte" der Dokumente. "Besser wäre es, uns diese Kopien zur Verfügung zu stellen", forderte sie die Wissenschaftler auf.

Im Internet stieß die Aussage auf heftige Kritik. So wird im Forum Archivalia unter anderem darauf hingewiesen, dass das Urheberrecht eines Dokuments 70 Jahre nach dem Tod des Autors verfällt; die meisten der Archivalien sind somit gemeinfrei und dürfen weitergegeben werden.

"Spendenbereitschaft überdenken"

Besonderen Unmut erregt dort die Tatsache, dass sich die Leitung des Stadtarchivs in einer solchen Situation, in der sie auf die Hilfe engagierter Mitbürger angewiesen ist um die Dokumente zu retten, übertrieben bürokratisch an Dinge wie das Urheberrecht klammert. Gerade jetzt sei es wichtig, die Wissenschaftler nicht vor den Kopf zu stoßen sondern das derzeitige Interesse zu nutzen, um möglichst viele Reproduktionen der Dokumente sowie finanzielle Unterstützung zu erhalten. Sowohl im Forum als auch über den Dienst Twitter wurde sogar bereits dazu aufgerufen, seine Spendenbereitschaft gegenüber dem Archiv zu überdenken.

Bemängelt wird dort auch die benutzerunfreundliche Gebührenordnung des ehemaligen Stadtarchivs, welche eine Gebühr von je 2 Euro für ein Digitalfoto eines der Dokumente erhob, auch wenn man eine eigene Kamera mitbrachte. Diese strikte Ordnung könnte, nach Meinung der User, verhindert haben, dass mehr Archivalien digitalisiert wurden.

Kommentar: Bleibt zu hoffen, dass das Stadtarchiv erkennt, dass das Digitale Historische Archiv eine Unterstützung des Stadtarchivs und eine großartige Chance darstellt, zum "Bürgerarchiv" zu werden. Und dass es gelingt, auch den Unterhaltsträger, die Stadt Köln, zu überzeugen, dass der fiskalische Anspruch auf ein paar Kröten in einer Situation absurd ist, wenn man auf das bürgerschaftliche Engament für das Stadtarchiv vital angewiesen ist. Kulturgut ist kulturelles Allgemeingut, es gehört uns allen. Und wir müssen den Volksvertretern auf die Finger klopfen, wenn die von ihnen kontrollierte Verwaltung geneigt ist, diesen Grundsatz kurzsichtig über Bord zu werfen.

Ausführlicher begründet habe ich meine Position in dem Beitrag "Kulturgut muß frei sein" in der "Kunstchronik", der in diesem Weblog nachlesbar ist:

http://archiv.twoday.net/stories/5254099/

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 17:13 - Rubrik: Kommunalarchive

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://digital.nls.uk/pageturner.cfm?id=74481666

(Danke an FE)

Weitere Digitalisate:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel#Digitalisierte_Exemplare

(Danke an FE)

Weitere Digitalisate:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gutenberg-Bibel#Digitalisierte_Exemplare

KlausGraf - am Dienstag, 17. März 2009, 12:54 - Rubrik: Digitale Bibliotheken

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/essay.html

WHY I AM GOING ON STRIKE

When I got into the bibliography business, over a decade ago, text-posting was a new thing. Sites posting texts (both html transcripts and photographic reproductions) were first being established, it was a period of initial experimentation, so it was very understandable that each site went its own way according to its managers’ ideas of how such a site ought to be operated, and that every site manager felt free to behave as a law unto himself. The situation was a kind of free-wheeling, “Wild West” one, with no agreed-upon standards or conventions. Eleven years later, the number of text-posting sites, many sponsored by well-established libraries and other institutions, has multiplied and the number of available texts has increased, both to astronomic levels, and the availability of a large number of texts in electronic form has become an important feature of contemporary literary culture. But, to my astonishment, the degree of chaos and anarchy has scarcely decreased. While I can name a number of sites which are superbly managed in the best tradition of librarianship, many others fall short of these standards, sometimes to a jaw-dropping degree. I am going to mention some gross offenses against good practice, all of which militate against users’ interests, and these will no doubt strike some readers as impossibly exaggerated, but I could easily document the reality of each and every one of them. And if you rely on posted texts for your work, gentle reader, I can also assure you that your interests are affected by the failure of posting sites to observe good standards. So this is a subject about which you should care. Although your primary reaction should, of course, be a feelingof great gratitude towards anybody who makes texts freely available to you, when you perceive that you are being victimized by shoddy practices, and that your work is being impeded by them, you should not hesitate to make your displeasure known.

What malfeasances do I have in mind? In the first place, when one begins to visit text-posting sites, it quickly becomes evident that there is nothing remotely like uniformity in their structure and design. Nearly all of them are, to some degree, different and some are downright idiosyncratic. The result is that when one visits a new site, one is confronted with the necessity of figuring out how to navigate it and find what one wants (and this sometimes involves an exasperating waste of time), since some are considerably more “user friendly” than others. I am not urging any rigorous standardization of design, but in my work I have visited hundreds of such sites, and the varying degrees to which site designers adhere to good ergonomic principles is very striking. Some sites are a joy to work with, and one immediately feels at home. In the case of others, one has the feeling of being constantly engaged in a duel of wits with the site designer (and sometimes coming out the loser). Clearly, it would be in readers’ interests if sites developed some kind of norms or guidelines regarding design and structure. It is my suspicion, by the way, that some sites are designed, and some important policy decisions made about their management, by low-level technicians with inadequate supervision by professional librarians. If I am right, this is a sure-fire formula for disastrous results. As a general rule, every text-posting site requires “hands-on” supervision by a senior librarian.

The single most important design principle involves informing the reader of what holdings the site makes available. Although some site managers appear to think that a Search function is by itself sufficient, some means for browsing the site’s holdings is no less vital a necessity than is a catalogue for a traditional library. Ideally, there should be two browsable lists, one of authors and the other of titles. And the availability of this browsing feature needs to be prominently advertised on the welcome page rather than stashed away in some obscure corner of the site, so that it is immediately accessible to the viewer. It is extremely frustrating to imagine that the people who maintain text sites lacking this feature probably maintain some sort of running list of their holdings for internal management purposes, but that it has not entered their heads that they need to share this information with the rest of the world. The absence of any kind of browsing or catalogue feature goes particularly far towards diminishing the usefulness of sites, which contain a huge number of offerings: the larger the number, the more important browsing becomes (imagine the Library of Alexandria without Callimachus’ catalogue, and you’ll have some idea of the condition of Google Books and The Internet Archive).

It is also necessary for site managers to grasp this seemingly self-evident point: as soon as they begin to post texts, people are actually going to read them and use them, and to manage their material in such a way as to respect this fact, making sure that readers are helped rather than hindered. They also need to understand that, when they post texts, they are making certain tacit commitments to their readers, which they are henceforth obliged to honor, and that they can reasonably be accused of unethical conduct if they fail to honor them.. And this immediately brings me to the subject of URLs.

There are two ways of presenting a site. The first is to assign a fixed, predictable, and permanent URL to each posted text. The second is to use a Javascript “juke box” technology, so that each time a text is accessed, it is assigned a different and temporary one. The vast superiority of the former method at least ought be obvious, although to the managers of a discouraging number of sites it is, unfortunately, not. Individual readers are going to want to bookmark links to texts of interest. Scholars may want to cite URLs in their publications. Even more, in view of the ever-rising costs associated with traditional print publication, scholarly publication is destined to shift increasingly to electronic form. And, as soon as academicians begin to publish their research electronically, they almost automatically start to explore the possibilities of hypertext, with the result that direct links supplement or even replace traditional bibliographical references. All of this is facilitated by the assignment of unique URL to individual texts, but is rendered impossible by “juke box” technology. The assignment of unique URL’s to individual texts is, in fact, is just as much a feature of good librarianship than the assignment of unique shelfmarks to individual physical holdings in a traditional library.

The key word in the preceding paragraph is “permanent.” Whether they realize this nor not, as soon as they assign a URL to a text, the managers of a site enter into a solemn relation of trust with their visitors. It is a strange thing that librarians who would not dream of tampering with, say, the shelfmarks of their manuscript collections (which in some cases have remained undisturbed for centuries), are capable of making arbitrary and capricious changes in the URLs of their electronic postings, although changes in the latter wreak no less damage than are the former. The very best sites advertise the addresses of their postings as PURL’s (Permanent URL’s), thereby issuing an iron-clad guarantee to visitors that they will remain unchanged. Such sites ought to set the standard for the profession as a whole. When this principle is violated, an important relation of trust with readers is violated. For this I guarantee: as soon as a URL is posted, it will be used, and readers need be able to rely on its continuing validity.

The concept of permanence, of course, goes deeper. Posting a text involves an implicit solemn promise to the reader that the text will stay posted. But on some sites texts can mysteriously disappear without any acknowledgement of their removal. Even entire sites vanish without explanation. Some text-sites are maintained by private individuals, as labors of love. One feels great gratitude and respect for the individuals who maintain such sites, but at the same time one cannot help cringing at how short-lived they are, in all likelihood, destined to be. To speak very much about the issue of the long-term archiving of electronic material would take me too far off-subject, so suffice it to say that as no site is very likely to enjoy great longevity if it does not have institutional sponsorship. And once an institution sets up or sponsors a text-posting site, it is, in effect, assuming a responsibility to keep it available on a long-term basis. But I can name a couple of very valuable institution-sponsored sites that suddenly disappeared, to the appreciable detriment of scholarship.

I am highly conscious that, although I am a professional scholar I am a very amateur librarian who has no business dictating rules to the professionals. But I would be so bold as to insist to librarians that the electronic reproduction of texts, both in html format and as photographic reproductions, has become such an important function performed by modern libraries that the present “Wild West” situation needs to come to an end. Detailed industry-wide uniformity of structure and design may not be necessary or even desirable, but general standards of good procedure and some kind of code of ethical behavior need to be developed and observed by site managers, so that the greatest good can be derived from them, with the least possible harm inflicted. And, clearly, this development needs to be a collective effort. Electronic postings, surely, deserve to be treated with the same systematic care and respect that is shown towards physical holdings as a matter of course. Not being a member of the librarian profession, I have no idea whether the management of text sites is yet formally regarded as a branch of library science, and taught (or even thought about) in the schools that provide instruction in that discipline. If not, it should be, and I respectfully suggest that it is high time that librarians begin talking to each other to develop a set of professional standards and ethics, for the better maintenance of such sites and to guarantee the good progress of the scholarship that depends on them. This will entail the development of some kind of “shame culture” in which errant site managers can be reformed as the result of their peers' disapproval. But the development and observations of such standards is not the exclusive business of librarians. It is the right and responsibility of every scholar who relies on posted texts, and also of the general reading public, to insist that sound managerial practices be developed and followed.

This brings me to my own situation. The dawning realization that the situation I encountered eleven years ago has not fundamentally changed entails a concomitant awareness that I cannot continue working with this bibliography. I was operating according to the assumption that a bibliographical record that was true when created would, over time, remain true, and could be represented as such to readers. Although in the past some relatively minor exceptions to this principle did occur, which I corrected as best I could, I believed that as a general rule it was valid. The fact that, by an act which I regard as a severe breach of faith with its readers, the Gallica site of the Bibliothèque Nationale has changed its URLs, thereby obviating the validity of several thousand entries in the present bibliography, has dramatically brought home to me the fact that, when it comes to maintaining text-posting sites, even the world’s premiere libraries cannot be trusted to adhere to fundamental principles of good library science. And trust between libraries, readers, and bibliographers is what it is all about. In the absence of such trust, therefore, continued effort on maintaining this bibliography would clearly be a waste of effort better spent on other projects. I am therefore going “on strike” and will not invest any more time and effort in this bibliography until the situation has materially improved.

http://www.philological.bham.ac.uk/bibliography/

AN ANALYTIC BIBLIOGRAPHY OF ON-LINE NEO-LATIN TEXTS

DANA F. SUTTON

The University of California, Irvine

The enormous profusion of literary texts posted on the World Wide Web will no doubt strike future historians as remarkable and important. But this profusion brings with it an urgent need for many specialized on-line bibliographies. The present one is an analytic bibliography of Latin texts written during the Renaissance and later that are freely available to the general public on the Web (texts posted in access-restricted sites, and Web sites offering electronic texts and digitized photograpic reproductions for sale are not included). Only original sites on which texts are posted are listed here, and not mirror sites.

This page was first posted January 1, 1999 and most recently revised March 16, 2009 . The reader may be interested to know that it currently contains 29,750 records. I urge all those who are able to suggest additions or corrections to this bibliography, as well as those who post new texts on the Web, to inform me by e-mail, so that this bibliography can be kept accurate and up to date. I take this opportunity to express my gratitude to all the individuals who have supplied me with corrections and new information (I extend especial thanks to Klaus Graf and Tommy Tyrberg, who are both responsible for the addition of many hundreds of bibliographical items to this list).

A few further Neo-Latin on-line texts contained in various lists of such items compiled by others are not included here because an invalid URL address is provided. Over the passage of time, of course, some of the URL addresses given here may be changed or broken. If you become aware of such difficulties, I would be grateful to have them drawn to my attention.

NOTE: in addition to standard abbreviations, in this bibliography the special abbreviation dpr (“digitized photographic reproduction”) is employed; unless otherwise specified, the file in question is in PDF format.

NOTE: Access to post-1864 items on the Google Books and University of Michigan University Library sites appear to be blocked for residents of at least some non-US nations.

NOTE: Two sources of texts listed here, La Biblioteca Virtual de Andalucia, and the Universitat de Valéncia Biblioteca Digital, appear to be in the process of rebuilding their sites, and a number of texts previously posted by them are not currently available. These have therefore been at least temporarily withdrawn from this bibliography, but I would hope that they will eventually be posted once more.

EMERGENCY NOTICE

It has been drawn to my attention that the Gallica site of the Bibltiothèque Nationale has, without warning, changed the URLs of its holdings to a new system. The nearly 4000 links to their holdings listed in this bibliography are therefore invalid. At the moment I have no idea of how to cope with this situation, since the new URL scheme is not such that it can be updated in this bibliography by a simple global search-and-replace operation: it appears that each URL would have to be updated manually, which I am unwilling to do. This is, in my opinion, a grave violation of basic principles of library science (no less than if the Bibltiothèque Nationale were to alter the shelfmarks of their physical holdings in an equally arbitrary way), and represents a betrayal of the trust of scholars who use their online material. I request that all affected users of this site join me in contacting the Gallica site to protest this decision in the strongest possible terms, using your professional title, if you have one. They may be contacted at gallica2@bnf.fr

WHY I AM GOING ON STRIKE

When I got into the bibliography business, over a decade ago, text-posting was a new thing. Sites posting texts (both html transcripts and photographic reproductions) were first being established, it was a period of initial experimentation, so it was very understandable that each site went its own way according to its managers’ ideas of how such a site ought to be operated, and that every site manager felt free to behave as a law unto himself. The situation was a kind of free-wheeling, “Wild West” one, with no agreed-upon standards or conventions. Eleven years later, the number of text-posting sites, many sponsored by well-established libraries and other institutions, has multiplied and the number of available texts has increased, both to astronomic levels, and the availability of a large number of texts in electronic form has become an important feature of contemporary literary culture. But, to my astonishment, the degree of chaos and anarchy has scarcely decreased. While I can name a number of sites which are superbly managed in the best tradition of librarianship, many others fall short of these standards, sometimes to a jaw-dropping degree. I am going to mention some gross offenses against good practice, all of which militate against users’ interests, and these will no doubt strike some readers as impossibly exaggerated, but I could easily document the reality of each and every one of them. And if you rely on posted texts for your work, gentle reader, I can also assure you that your interests are affected by the failure of posting sites to observe good standards. So this is a subject about which you should care. Although your primary reaction should, of course, be a feelingof great gratitude towards anybody who makes texts freely available to you, when you perceive that you are being victimized by shoddy practices, and that your work is being impeded by them, you should not hesitate to make your displeasure known.

What malfeasances do I have in mind? In the first place, when one begins to visit text-posting sites, it quickly becomes evident that there is nothing remotely like uniformity in their structure and design. Nearly all of them are, to some degree, different and some are downright idiosyncratic. The result is that when one visits a new site, one is confronted with the necessity of figuring out how to navigate it and find what one wants (and this sometimes involves an exasperating waste of time), since some are considerably more “user friendly” than others. I am not urging any rigorous standardization of design, but in my work I have visited hundreds of such sites, and the varying degrees to which site designers adhere to good ergonomic principles is very striking. Some sites are a joy to work with, and one immediately feels at home. In the case of others, one has the feeling of being constantly engaged in a duel of wits with the site designer (and sometimes coming out the loser). Clearly, it would be in readers’ interests if sites developed some kind of norms or guidelines regarding design and structure. It is my suspicion, by the way, that some sites are designed, and some important policy decisions made about their management, by low-level technicians with inadequate supervision by professional librarians. If I am right, this is a sure-fire formula for disastrous results. As a general rule, every text-posting site requires “hands-on” supervision by a senior librarian.